ソフトウェアライセンスについて

ソフトウェアライセンスとは

ソフトウェアライセンス(software license)とは

ソフトウェアライセンスとは、ソフトウェア・プログラムを利用する際の制限や条件を示した取り決めのことです。

つまり、ソフトウェアという知的財産の所有者が、知的財産の使用を許す(使用許諾する)権利を指します。

ここには、ソフトウェアの対価支払いや利用方法など、ソフトウェア利用者の遵守すべき事項が定義されます。

なお、ソフトウェアは著作物に該当します。

そのため、有償/無償に関わらず、ソフトウェアの利用を著作権者が許諾する条件を決めることができます。

また、無償で利用可能なソフトウェアであってもライセンスは存在しており、そのソフトウェアは著作権者の想定する条件内で利用する必要があります。

ソフトウェアライセンス契約とは

ソフトウェアライセンス契約とは、知的財産の所有者が使用を許諾する(ライセンスを与える)契約のことです。

使用を許諾する著作権者を「ライセンサー」、許諾を受ける相手方を「ライセンシー」と呼びます。

ソフトウェアライセンス契約は、有償契約(使用に対して対価を支払う)であるため、民法の売買に関する規定が準用されます(民法559条)。

なお、ソフトウェア(プログラム)は著作物である(著作権法10条1項9号)ため、著作権法が適用されます。

ライセンス違反について

ソフトウェアライセンスは、各国の著作権法に基づくソフトウェアの利用許諾契約の一部として取り扱われます。

そのため、ライセンスに反してソフトウェアを使用することは、ソフトウェア作者の著作権を侵害するものとして、著作権法に反する不法な行為とみなされます。

ただし、ソフトウェアライセンスの効力は著作権の強制力に依存します。

つまり、ライセンス違反しても、著作権保持者やライセンス推進団体などから民事訴訟を起されない限り法的に罰せられることはありません。

また、ソフトウェアのライセンスへの同意は、基本的には利用者と開発者の間で交わされるものです。

ソフトウェアの利用者でない人からのソースコード開示などの要求は強制力がありません。

知的財産権について

知的財産権(Intellectual Property Rights:IP)とは

知的財産権とは、知的創造活動によって生み出されたアイデアや創作物について、創作者に与えられる権利のことです。

この権利は、人間の幅広い知的創造活動の成果について、一定期間の独占権を与えるようにして、創作物の財産的価値を守ることを目的とした制度です。

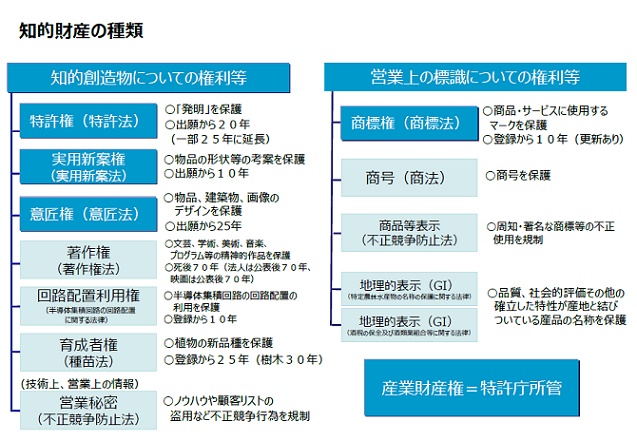

知的財産権は、「知的創造物の権利」と「営業上の標識の権利」に大別することができます。

支払いや契約形態について

ロイヤルティ(Royalty)とは

ロイヤルティとは、特許使用料のことで、ライセンシーがライセンサーに支払う使用料のことです。

ロイヤリティの種類は、大きく分けて「イニシャルロイヤリティ」と「ランニングロイヤリティ」があります。

イニシャルロイヤリティとは、ライセンス契約時に一括で支払う使用料のことです。

ランニングロイヤリティとは、契約期間中の販売実績に応じて継続的に支払う使用料のことです。

必ずどちらかということなく、併用する場合もあります。

ライセンス契約の複雑な形態

ひとつの特許に対して複数の所有者がいる場合など、複雑さを解消するために以下のようなライセンス形態があります。

| 名前 | 説明 |

|---|---|

| クロスライセンス | 異分野で特許技術を持つ事業者同士が技術供与協定を締結して、相互に特許を無償使用することを許諾します。 |

| パテントプール | 1つの特許に対して複数の権利者が存在する場合に、その特許をライセンス管理会社が管理して、ライセンス許諾を一括請負します。 |

| グラントバック | 元になった特許技術の所有者に改良技術の使用を許諾する制度。 |

| アサインバック | 元になった特許技術の所有者に改良技術の特許権を譲渡すること。 |

ソフトウェアライセンスの種類

パブリックドメイン(PB)

パブリックドメインは、著作権を完全に放棄したライセンスです。

ただし、日本の著作権法にはこの概念がないため、そのライセンスの扱いはあいまいとなっています。

- プログラムの利用(商業利用)や配布についての制限がありません。

- 改変したプログラムに対して、自らの著作権を取得することができます。

- 単なる複製物に対しても、定義上では自分名義で著作権を取得することができます。

NYSL

NYSLとは、「煮るなり焼くなり好きにしろライセンス」です。

日本での法の運用に基づいて記述されている、自由な利用を可能とするライセンスです。

詳細はNYSLを参照。

(参考:CC0)

BSDライセンス(Berkeley Software Distribution License:旧BSDライセンス)

BSDライセンスは、開発者や著作者の明記を行う限り、再配布が可能なライセンスです。

プログラムの利用や改変は自由であるが、再配布物にはBSDライセンスを継承的に適用されます。

条件を遵守しているならば、商用非商用問わず利用することができ、ソースコードの公開も義務付けられていません。

基本的には、公開時に英文で書かれた原文を同時に梱包しておくことで、ライセンスの規約を満たすことになります。

- ソースコードを再頒布する場合、著作権表示、条件一覧、記免責条項を含めること。

- 原文をそのまま掲載する。

- バイナリ形式で再頒布する場合、頒布物に付属のドキュメント等の資料に、著作権表示、本条件一覧、下記免責条項を含めること。

- 原文をそのまま掲載する。

- 再配布する場合、利用プログラムの開発者を広告に明記しなければならない。

- 原文をそのまま掲載する。

修正BSDライセンス(New BSD License)

旧BSDライセンスから、広告条項を撤廃したライセンスです。

利用したプログラムの開発者・開発組織を明記しなくとも良くなりました。

MITライセンス(X11 License、X License)

BSDライセンスを元に作られたBSDスタイルのライセンスの1つであり、最低限の著作権の保護を保障するライセンスです。

「修正済みBSDライセンス」とほぼ同条件のライセンスになります。

以下の項目を遵守しているならば、再配布に制限はありません。

- プログラムの利用や改変は自由。

- 再配布物にはMITライセンスを適用しなければならない。

- 指定の文章によって著作権者と著作権者は何ら責任を負わないということを明記すること。

GNU GPL(GNU General Public License)

GPLは、ソースコード配布とGPLライセンスの継承を義務付けたライセンスです。

商用非商用問わず利用することができますが、GPLのソースコードを組み込んだ時点で、製品がGPLライセンスになります。

GPLではソフトウェア利用者からのソースコードの公開要求を拒むことはできないため、基本的には商用に向きません。

GNU LGPL(GNU Lesser General Public License)

LGPLは、動的リンクによるプログラムの利用について定義したライセンスです。

他のプログラムにリンクするという利用法であるライブラリなどでは、GPLでは強制力が強すぎるため、新たに設けられたライセンスです。

LGPLプログラムをライブラリとして動的リンクで活用するプログラムについては、リバースエンジニアリングを許可するという条件をつける限り、ソースコードを公開しなくとも良いという条件です。

参考:GNU GPL