ユーザーストーリーマッピングについて

ユーザーストーリーマッピング(User Story Mapping)とは

ユーザーストーリーマッピングとは

ユーザーストーリーマッピングとは、ユーザーの行動や思考を書き出し、それらを時系列順や優先度順に並べて、製品全体のユーザーワークフローを可視化する開発手法です。

この手法は2005年にジェフ・パットン(Jeff Patton)によって考案され、アジャイル開発、特にスクラムにおいて初期要件を整理する際に多く活用されています。

ユーザーストーリーマッピングを実施することで、プロダクトバックログを作成したり、開発項目の優先順位を決定していくことができます。

ユーザーストーリーとは

ユーザーストーリーとは、製品の機能をユーザーの視点で説明する短い文章のことです。

プロダクトを実際に利用するエンドユーザーに何を提供するのか、その目的は何か、どのような価値をもたらすのかを明らかにします。

ユーザーストーリーは、「○○というユーザーが、●●という目的で、▲▲という機能を使いたい」という形式で表現します。

これにより、開発チームはユーザーがどのような価値を求めているのか理解することができます。

ユーザーストーリーマップとは

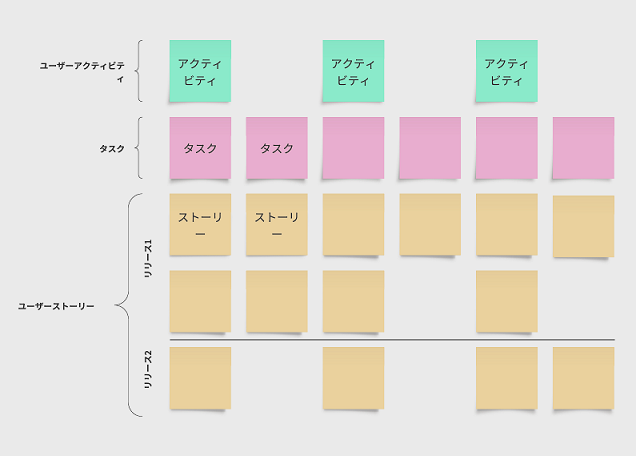

ユーザーストーリーマップは、ユーザーストーリーを整理し、全体像を理解しやすくした一覧情報のことです。

ユーザーストーリーを時系列に、優先順位をつけて配置し、プロダクトの設計とユーザーの行動、リリース計画を見える化します。

これにより、プロダクトの開発にかかわる全メンバーが、実現する価値の目的や優先順位を視覚的に捉えられるようになります。

ユーザーストーリーマッピングを実施する

1.ペルソナを定義する

ペルソナとは、製品やサービスを実際に利用するユーザー、つまり顧客モデルのことです。

性別・年齢だけでなく、生活スタイル・思考パターン・行動パターン・趣味嗜好などの細かな要素まで定義すると、ペルソナがより鮮明になり、製品開発における意思決定をより効果的に行えます。

とはいえ、無理に詳細なパーソナリティを設定すると説得力の無いユーザストーリーが出来てしまうので、当初はプラグマティック・ペルソナを設定する手法もあります。

プラグマティック・ペルソナ(pragmatic persona)とは、プロジェクトメンバーが想像して作成する架空のペルソナのことです。

ユーザーインタビューや調査データを用いずに、プロジェクトメンバーの知見や仮説を元にして、短時間で作成される簡易なペルソナです。

プラグマティックとは「実用的」という意味です。つまり、ひとまず仮定義しておいて詳細は後で決めるというペルソナです。

2.アクティビティを作成する

アクティビティとは、ペルソナがプロダクトを利用する流れ、つまりペルソナの行動のことです。

例えばシステム開発の場合ならば、「ログインする」「アカウント作成する」「ログアウトする」というアクティビティを定義します。

アクティビティをを時系列で並べます。

また、粒度の大きいものがあれば、それを細かく分解してサブカテゴリーを作成します。

3.タスクを作成する(アクティビティを分解する)

タスクとは、アクティビティに関連付けられた小さなストーリーです。

(タスクは、「ステップ」や「エピック」とも呼ばれることもあります。)

例えば「ログインする」というアクティビティに対しては「ユーザ名を入力する」「パスワードを入力する」「ログインボタンを押す」などのステップを定義します。

各アクティビティを細分化して、具体的なステップに分解していきます。

また、ユーザーがこれらのタスクをどのような順序で実行するかという処理シーケンスを考慮します。

4.ユーザーストーリーを作成する

プロダクトを利用する顧客目線で、プロダクトでどのような価値を提供するか記述します。

ここで書き出した内容がペルソナに提供する「価値」を満たしていることが重要となります。

ユーザーストーリーを適切なアクティビティやステップの下に配置します。

5.開発の優先順位・MVPを決める

MVP(Minimum Viable Product)とは、プロダクトをリリースするにあたり最低限必要な機能を意味します。

MVPをリリースできれば、ユーザーがプロダクトを利用する上で最低限必要な価値が提供できたといえます。

利害関係者と情報を共有し、フィードバックを取り入れながら優先順位とMVPを決定します。

6.プロジェクトの課題やタスクを整理する

優先度の高いストーリーから開発を開始して、開発イテレーション(反復)毎の計画を立てます。

なお、マップは完成品ではなく、ブラッシュアップしていくものです。

プロジェクトの進行に伴いユーザの要求や製品仕様の変更が発生するので、その度にマップを定期的に見直して更新します。

【備考】

ユーザーストーリーマッピングからプロダクトバックログ(Product Backlog)へ

ユーザーストーリーマッピングは、MVPや開発の優先順位を決定するために有効な手法ですが、要件定義や設計までをまかなえるツールではありません。

そのため、ユーザーストーリーマップが完成したら、それをベースにしてプロダクトバックログを作成します。

プロダクトバックログとは、プロダクトに必要な機能を項目として挙げ、優先順に並べた一覧です。

この一覧から、各開発項目の規模、課題などを整理して、優先順位の高いものから要件定義や設計を行っていきます。

プロダクトバックログは、開発チームが実施するべき作業リストとしても使えます。

INVESTとは

INVESTとは、ユーザストーリーの品質を評価するチェックリストのことです。

6つの観点の頭文字をとったものとなっています。

| 観点 | 説明 |

|---|---|

| Independent(独立) | それぞれのユーザーストーリーが相互に独立していること。 |

| Negotiable(交渉可能性) | ステークホルダーと交渉、話し合いができること。 |

| Valuable(価値) | ユーザーにとって価値があること。 |

| Estimable(見積可能性) | 開発工数が見積りやすいこと。 |

| Small(小ささ) | 開発工数が適度に小さいこと(アジャイル開発のサイクルに収まること)。 |

| Testable(テスト可能性) | テストを行える内容であること |