緊張しやすい人のための対処法

緊張とは

緊張とは

緊張とは、慣れない物事や場面に直面して、不安や恐怖を感じることで発生する生理的な現象のことです。

その症状としては、足や体が震えたり、心臓がドキドキしたり、顔が赤くなったり、汗をかいたり、体に様々な反応が表れます。

辞書的に言えば、緊張とは、心を張り詰め、体を固くする状態のことをいいます。

心理学においては、ある行動への準備や、これから起こる現象・状況などを待ち受ける心の状態と説明されています。

なぜ緊張するのか?

緊張は、危険を察知したり、不安や恐怖を感じた場合に、闘争反応もしくは逃走反応が起こるからだと言われています。

心臓の鼓動が早くなるのは瞬間的な力を出すために筋肉に血液を集中させているからであり、大量の汗をかくのは上がった体温を下げるためです。

つまり、敵(脅威)に遭遇した時に、戦うか逃げるかを選択するために発生する動物的な本能が緊張を引き起こしています。

例えば、人前で発言する場では、大勢の視線を感じることから襲われるかもしれないという生存本能が働き、それが緊張に繋がります

また、試験や面接においては、その結果が自身の今後の生存に関わってくると感じてしまい、警戒心を高めているために緊張が発生します。

つまり、緊張は、生命維持のために必要不可欠な動物的本能であり、免疫システムの一種と言えます。

ストレッサー(stressor)とは

緊張する時には、必ず何らかの「ストレッサー」が存在します。

ストレッサーとは、ストレス要因とも呼ばれ、ストレスの原因となる外部からの刺激のことを意味します。

ストレッサーは刺激の種類から、物理的、化学的、生物的、心理的、社会的などに分類されます。

この中でも、現代社会における緊張に最も大きく関係するストレッサーは「心理的・社会的ストレッサー」です。

心理的・社会的ストレッサーとは、社会生活や人間関係を通して受けるストレス要因であり、精神的なストレスを意味します。

例えば、人前で発表したり、面接・面談を受ける時には、「失敗したくない」「恥をかきたくない」「悪印象を与えたくない」といった精神的ストレスが発生します。

この時、本人の中で無意識に、失敗するということに対して社会的な死を連想してしまい、生存本能を呼び起こしてしまうのです。

つまり、ストレッサーが生存本能を刺激して、緊張状態を作り出してしまうのです。

緊張のメカニズム

緊張は自律神経のバランスを乱す

緊張が発生するメカニズムには、「自律神経のバランス」が大きく関わっています。

自律神経とは、脳や内臓などの身体活動を保つために、無意識下において24時間働き続ける神経の総称です。

自律神経は、「交感神経」と「副交感神経」の2つに分けられます。

交感神経とは、昼間などの明るい環境で、脳や身体が活発に活動する時に優位になる神経系のことです。

副交感神経とは、安静時や夜間など、心身がリラックスしているときに優位になる神経系のことです。

普段は、交感神経と副交感神経は適度な均衡を保っています。

しかし、強い不安やストレスを感じると交感神経が優位になり、交感神経と副交感神経のバランスが崩れます。

これにより、人間は生存本能に火が付き、身体を強制的な活動状態にしようと緊張状態に移行することになります。

過緊張とは

過緊張とは、交感神経が過剰に優位になった状態のことです。

過緊張状態になると、「ノルアドレナリン」、「アドレナリン」などのホルモンが分泌されます。

ノルアドレナリンは、意欲や集中力を高めてくれる神経伝達物質ですが、過剰に分泌されると不安や恐怖、焦燥を感じます。

また、アドレナリンが分泌されると、心臓の鼓動が早くなり心拍数が上昇し、大量の血液が全身を駆け巡り体温が上昇します。

このように様々なホルモンが分泌されたことで、顔が赤くなったり、汗をかいたり、体が震えたりする、といった緊張の症状が発生します。

緊張についての前提知識

緊張は良いことである。

緊張することは、集中力が増し、身体能力や思考能力が向上し、高いパフォーマンスを発揮できる準備が整ったということです。

例えば、スポーツにおいて記録が出るのは、オリンピックといった大きな大会などの緊張を強いられるような場面です。

つまり、適度な緊張は、優れた結果を生み出すことに繋がる、望ましい機会であると認識するべきです。

そもそも、緊張するということは、真剣に物事と向き合っている証拠です。

人間は、失敗してもいいと思っていることやいい加減にやっていることに対しては緊張しません。

緊張することは、より良い結果を得たいと心の底から願って、挑戦しようと覚悟を決めていることの証です。

ヤーキーズ・ドットソンの法則(Yerkes-Dodson's law)

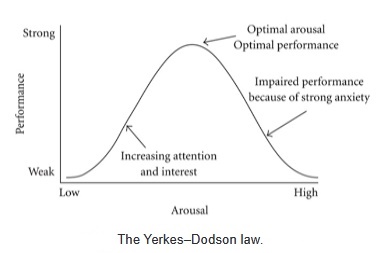

ヤーキーズ・ドットソンの法則とは、パフォーマンスと緊張の関係を表した理論です。

簡単に言えば、人間は適度な緊張状態によって最高のパフォーマンスを発揮できるとする法則です。

これは、心理学者のロバート・ヤーキースとJ・D・ドットソンが1908年の研究で提唱した理論です。

この研究は、マウスに色を学習させ、間違えたときには電気ショックを与えるという内容でした。

結果、「適度な電気ショックを流すマウス」は効果的に学習することがわかりました。

さらに、強すぎたり、弱すぎたりする電気ショックでは、学習能力が低下することがわかりました。

研究結果は、緊張とパフォーマンスの関係は「逆U字型」になることを示します。

最高の能力を発揮するには、緊張して不安(anxiety)になってはいけないし、緊張がない状態も良くないと示します。

最適(optimal)な興奮(arousal)こそが成功を後押ししてくれるということです。

誰でも緊張する。問題は緊張との付き合い方である。

緊張は全ての人に起こる生理現象です。

人前で話すのが上手く緊張していないように見える人でも、実は手に汗をかいたり、どこかに癖を出したりします。

実は、緊張しているように見えない人は、緊張と上手く付き合う方法を見つけているということです。

緊張を少なくする最も効果的な対策は「慣れ」です。

同じような場面を何度も経験することで、未知のことが少なくなり、不安を感じなくなるため、緊張が和らぎます

失敗を繰り返したことで、失敗に対する恐れが薄まり、過度な不安を持たなくなるのです。

今から挑戦することが何であれ、最初の一回目であれば、大いに失敗しましょう。

2回目以降は上手くいくようになります。

短期的な緊張への対処方法

4・4・8深呼吸法

4秒吸って、4秒息を止めて、8秒かけて息を吐く。

これを複数回(過緊張だと自覚した場合には二分間くらい)実施します。

ゆっくりと時間をかけて息を吐きだす深呼吸を行うと副交感神経が優位になります。

深呼吸により強制的にリラックス状態を作り出し、交感神経の暴走を落ち着かせることができます。

特に、全ての息を吐き切った瞬間こそが副交感神経を活発にするタイミングですので、全部の息を吐くように意識します。

なお、過呼吸(浅く、早い呼吸)は交感神経が昂り緊張状態を強めてしまうので、ゆっくり呼吸することを注意します。

姿勢を正す

背筋を伸ばして前を向くことで、セロトニンが分泌されて体がリラックスします。

また、姿勢を正して視野を広く持つことで、様々な情報を取得して状況を把握でき、これがストレスを和らげることに繋がります。

基本的に、人間は緊張すると前かがみで、背中を丸めて、下向きになります。

こうなると、セロトニンは分泌されず、意識が下に向き、自己完結に陥り、緊張はより強くなっていきます。

過度に緊張していて、不安や恐怖がますます大きくなっていくときには、まず姿勢を正すべきです。

緊張を抑え込むことを考えるのではなく、背筋を伸ばして姿勢をよくすることを考えます。

そうすると、自然と自身の課題と向き合うことができ、緊張がほぐれていきます。

肛門を締める

これは、アナウンサー業界では定番の手法です。

新人アナウンサーは、過度に緊張した時には、とにかく肛門に力を入れて、腹から声を出すことを意識するように教えられます。

何年も経験を積んでいるアナウンサーですら、時折緊張しており、肛門に力を入れて乗り切っているといいます。

長期的な緊張への対処方法

事前準備を行う

最悪の不測の事態に備えて計画を立てると、緊張が和らぎます。

脳が「安全だ」と認識すれば、緊張は弱まります。

もし、人前での発表があり、それについて緊張してるならば、発表の練習をするべきです。

事前に文章を用意しておいて10回以上読む練習を行うと、緊張しても大きな失敗はしなくなります。

プレゼンが上手い人は、必ず裏で練習しています。

例えば、テレビに出ている人には、CMの間に徹底的にセリフのチェックを行い、本番を上手くやり過ごしているケースもあります。

全く練習もせず、人前で緊張せずに演説できるのは、ごく一部の特殊な人だけです。

運動する

数日後のイベントに対して緊張しているならば、まずは運動するべきです。

ランニングやサイクリングで良いので、有酸素運動を行うとストレスへの耐性が強まり、緊張をほぐすことができます。

前日に十分な睡眠をとる

十分に睡眠をとることは、集中力やパフォーマンスを高めることができるため、過度な緊張を抑制できます。

例えば、受験試験の前日にやるべきことの一つが、十分な睡眠をとる事です。

十分な睡眠は、心身共にリラックスさせ、緊張しにくい状態になります。